※ 接續上一篇:【紅檜、水鹿與獵人】前言

第一章 七十七條年輪之殤

一九一二年至一九八九年,台灣天然檜木林的開採時期。

陽光終於翻越了稜線。這株紅檜巨木像個霸王,挺立於山谷間,全身浸潤在溫順的晨光中。他壯碩的軀幹散發出金色的帝王光澤,伸展往天際的翠綠枝葉高過周遭其他大樹整整一個頭。對於習慣被雲霧包圍的檜木,日光浴才是真正奢侈的享受啊!

1-1 地圖上不存在的林道

且讓我繞一個大圈從二十四年多之前,一九九一年(民國八十年)的仲夏七月說起。

那時我是個大學生,參加了登山社的大學生。我們這個登山社基本上是專門走沒有路的中級山的,而且不是走一兩天,常常是一趟行程走個八九天。在台灣,爬山的人所說的中級山,指的不是風景優美使人嚮往的高山百岳,也不是到了周末熱鬧滾滾的都市近郊山徑,乃是在二者之間,罕無人煙的廣大蠻荒山野。

在那個時代,我們是極少數能進入台灣最深最遠山區的普通人。這給我們一個機會去看到一些不同的事物,屬於那個世代,那個空間才有的特殊事物。

那趟行程原本的計畫是要從花蓮萬榮鄉沿著西林林道入山,最後翻越中央山脈而出。但很不幸地,當時這條已無人蹤的林道不知為何在三十七公里處長滿了茅草,有人把茅草分成兩束,紮了個結,茅草結的前方散置著鍋與盆。不管是誰留下的記號,這個茅草結很明確地指出此地是可供步行的終點。

不出刀的話再也無法沿之推進,但出刀又能推進多遠?我們又不是一天能賺三千塊的砍草工人,這整支隊伍的砍草效率一天能換回三百塊錢就很棒了。

我們試著登上山坡進入森林,很快又遇到一片後來被我們形容為「立體網狀結構」的伐木遺跡。最上層是交纏的荊棘,它們四處勾黏,教我們無法揮刀清理。而地面是如此崎嶇不平,暗藏有巨大的木塊與岩石,隨時都將讓人失去重心。又乾又渴又滿身是傷的我們幾經掙扎,終於還是決定撤退了。

當時林道入口有派出所進行出入山區的管制,而我是本隊第一個撤退回到那裡的隊員。

顯然我滿手臂都是紅腫刮痕的模樣,嚇壞了習慣平靜值班生活的警察。他把我安頓到旁邊的客廳,並倒了杯冰水請我喝。我坐在涼爽的石椅上,一邊享受著他的同情,一邊打量這顯得空蕩蕩的房間,最後眼光停在牆上掛著的一幅西林林道地圖。而很快地我發現它有些不尋常。

這幾天我一直在看比例尺二萬五千分之一的等高線地圖,西林林道的路線幾乎已經刻印在我腦海裡,它的終點應該就在三十七公里附近啊!但牆上地圖所繪出的那條西林林道顯然還更長,至少多出十公里以上。顯然,林道的開拓速度太快了,比例尺二萬五千分之一的等高線地圖並沒有來得及更新。

這個發現促成了我跟西林林道的不解之緣。就像所有的連續劇一樣,人因付出過和不甘心而執著,然後失去理智,陷入瘋狂。因此我開始有興趣想要了解所有有關這條林道的事情,雖然這些事情對「正常人」來講根本一點都不重要。

可是那個時候沒有網路,取得冷門資訊是非常困難的,要得到資料絕對不是動動手指就好,幾乎只能用拜訪現場的方式來進行。接下來的兩年我又四度踏上西林林道。是啊,真的是去同一條荒廢林道一共五趟。直到有天忽然覺得好玩做了個統計,才發現這五趟的林道步行里程總和,居然足夠從台北走到嘉義而且還超過許多。

隔年(一九九二年,民國八十一年)二月,獵人把西林林道上的茅草砍開,我們順利地走到四十六公里處的廢棄工寮。這個冬天我們認識了在這山區活動的獵人,走到了比例尺二萬五千分之一等高線地圖上沒有畫出來的五十一公里處,並且也從獵人口中聽到了西林林道最後停下來的位置是五十二公里處。他們還告知有一條林業踏查小徑延續下去,而林業踏查小徑的終點是約五十四公里。

透過接下來這兩年的努力,我們走通了最初計畫的路線,最後翻越中央山脈而出。此外,我們也額外找到了花蓮縣誌中所描述的,當時只有原住民知道其位置的樂嘉溫泉。而後我的求學生涯結束,就此告別了穿雨鞋踢西林林道的所有回憶,讓人生邁向另一個階段。我甚至不太願意再想起這些事,因為我的人生必須往前,不能一直停在原點。

幾年後我才知道,這段地圖上不存在的林道其實在台灣的林業史上佔有頗重要的地位。但並不是因為這段西林林道產出的木材有多棒,而是因為一系列影響至深至遠的文章。

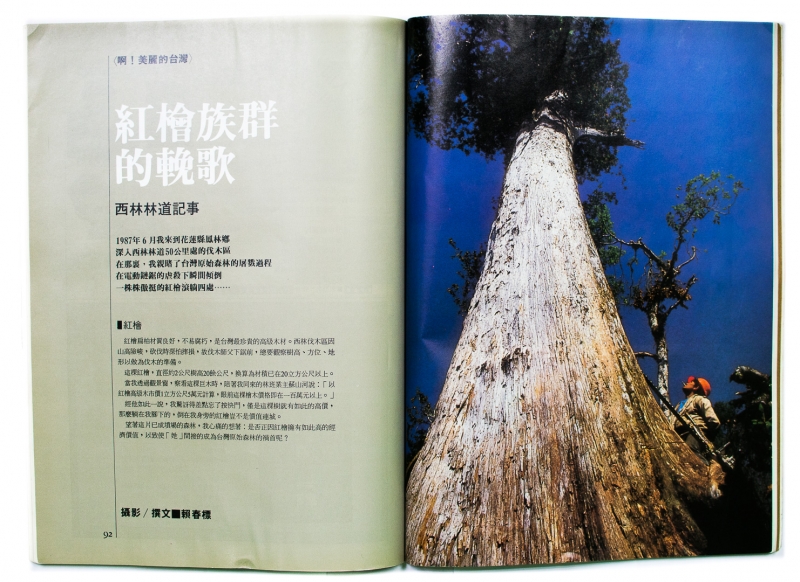

這系列文章的第一發火炮,其名稱正是「紅檜族群的輓歌──西林林道記事」,作者是賴春標先生,發表在一九八七年(民國七十六年)七月第二十一期的人間雜誌。這篇故事的時間點,是我們第一次踏上西林林道的剛好四年前,而故事的描述的地點,就是西林林道最後停下來的五十二公里處。而我們剛好是當代僅有到過那個地區的登山客。

賴春標先生這篇文章刊登出來的時候我才十六歲,只是個沒半點人文素養的高中生,當然還不會買這種極有深度的雜誌來看。

1-2 武陵農場的一棵怪樹

二十八年前,一九八八年的春天,高中時代的我和同學安排了一趟武陵農場自助旅行。那天,我們沒有花錢叫計程車,但運氣也很差,居然沒有便車可搭。我們只好沿著公路,徒步從農場的公車站走四公里到武陵山莊,再走向桃山瀑布。當年還沒有封溪保育櫻花鉤吻鮭這事。往武陵山莊的公路沿著七家灣溪畔鋪設,有一大段路就開在溪流的旁邊,也沒有柵欄隔絕。

那是個炙熱的正午,當時快熱昏的我們很自然地走到溪邊,脫下鞋子泡腳降溫。溪畔有一棵非常高的樹,印象中約有三十至五十公尺高,但它卻沒有多少葉子,無法提供任何樹蔭。它就像一根高大的旗竿,但上面沒有旗子,沒有任何人為的外掛物,似乎就只是為了某種特別的審美觀被人削成像一支鉛筆那樣。

雖然我手邊沒有留下當年的照片,但好奇怪,照片中這個場景卻一直烙印在我心裡──藍天、高瘦的怪樹、清溪與曾經青春無敵的高中生。

二年前,我們在櫻花季好運地搶到武陵山莊的房間,一家三代齊去賞櫻。當車子開到雪山登山口的叉路附近時,我看到遠方七家灣溪畔有一片盛開的櫻花。我們很高興地停車,步行穿越果園區前去照相。但到了那附近仔細一看,才發現櫻花樹到真正的溪畔還有一面圍籬擋著,那應當是保育櫻花鉤吻鮭的封溪設施。

心裡念著七家灣溪的清澈流水,我忽然想起二十年多前所看到的那棵怪樹。退到比較空曠而視野較佳的果園區一看,喔,原來它還在,還是印象中那麼高。但它的側枝似乎比當年活躍了些,晚冬的細枝上沒有葉子,卻結了些果實。它矗立在圍籬的另一邊,我沒有機會走近去觀察。此時身旁還有家人陪伴的我,也不可能做出太誇張的行為。

原來它還在,還是印象中那麼高,但側枝似乎比當年活躍了些,晚冬的細枝上沒有葉子,卻結了些果實。

回到家整理照片的時候,一個念頭忽然閃過,我這才想通那棵樹的存在搞不好代表了一段複雜的歷史故事,它一點都不單純。以前我對於山區的歷史和動植物並沒有太深刻的認識,所以沒辦法理解這點。但現在我不再是當年一無所知的那個高中生了。

武陵農場這裡原本應當有一大片森林。當年葡萄牙人迸出福爾摩莎這個稱謂的時候,西班牙人和荷蘭人在海上航行經過的時候,台灣這個美麗的島嶼連平原地區也都是茂密的森林,山區的原始地貌當然更不會是一片光禿禿的。但,是誰把這片森林砍掉並闢建為農場的?是原住民?是日本政府?還是我們中華民國政府?

為了探索這個問題,我們首先需要了解台灣高山地區的歷史,特別是從「無記載」到「有記載」的這段過程。

※ 接續下一篇:【紅檜、水鹿與獵人】高山地區受「治」的歷史

※ 本文摘錄自《紅檜、水鹿與獵人》,此書為一本五萬字的免費電子書,描述跨越百年的台灣山林生態歷史,對近三十年來台灣高山地區野生動物數量的劇烈變動提出觀察,並試圖分析其主要原因。