-

相關路線

前言

一花一世界,一葉一如來,一山一世界,一世一塵緣

話說咱台灣的母親島上的屋脊-中央山脈,超過三千公尺的高山峻嶺,群雄競起,向天爭鋒。如果有人問前仆後繼的朝聖登山者,傲立亙古的嵩嶽,哪個帝王將相般的山形山容,能讓人看上一眼,就永生永世的難以忘懷,那首推中央山脈北端一嶽一尖的南湖中央尖了,無論是從雪山山脈的佇足遠眺,或從北二段的側翼凝眸觀賞,南湖大山就是一座睥睨四方、雍容華貴的帝王霸主,中央尖山則是衝鋒陷陣、無堅不摧的猛員戰將,加上週遭百岳兵員的擁簇,山上的孩子對此一嶽一尖的行程莫不有孺慕之情,這當然也包括了60年代在逢甲萬里山社以小山胞自居的我,開始了如此這般邂逅的塵緣。

南湖三雪之初雪

話說在民國67年的11月中旬,剛好期中考結束,我是建築系大五了沒啥好考的,加上11月12日國父誕辰連成難得七天的假期,我找了兩位隊員,一位是我建築系同班同學-李光輝,此君是我念省立屏東高中時同校同期,再加上現在又同校同系同班,自然是多了一位親切的同鄉之誼,另一位是學校女子壘球校隊,也是山社幹部的李鈴玲,一共是三人行。自民國64年6月山社邱滿星等九人在南湖發生迷途事件,雖然有驚無險的全部獲救,但在當時作風仍保守的學校摜壓之下,全面禁止高山活動,山社發展陷入困境,核心幹部十分稀少。我上一屆山社副社長-洪立娜剛好是女壘隊的當家捕手兼隊長,我則是曲棍球校隊的創隊隊員及第二屆的隊長,有了登山的共同愛好,加上操場上練球也經常見面,所以各自從自己球隊號召一批人加入萬里行列,女的有黃素銀、張彩菊、吳惠芊等女將,男的方面最突出的就是後來的南湖創隊隊長曾基森了,這是一段萬里山社與女壘隊及曲棍球隊的一段不解之緣,如是因,如是緣,如是果是也!

畢業及兩年當預官退伍後,我去了印尼當外勞搞工程工作了三年,曾在工地的宿舍,我憑著記憶試圖畫出一張台灣百岳稜線圖,下班後在工地宿舍望著這張圖,回憶著與一批批生死與共的夥伴笑傲山林的日子,聊解萬里之外的思鄉之愁。民國74年回台後不久,我意外的回到家鄉枋寮鄉公所工作,也自告奮勇的在家鄉枋寮國中組訓了曲棍球隊,一年後開始嶄露頭角,縣冠軍、省中正杯冠軍、全國中正盃冠軍、區運冠軍,美國加州盃邀請賽冠軍,結局是我這鄉公所的土木技士樹大招風,成績太耀眼,把一堆搞體育的及自命不凡曲棍球國手的老師比下去,一番的讒言,我這自己出錢出力的義務教練竟被校長趕出門,結束了約六年的曲棍球驚奇之旅。

但即使是鄉公所的工程業務忙碌不堪,我仍經常回去台灣高山,也只有回到山林,面對壯麗峻秀百岳老友的心靈慰藉,在滾滾紅塵中,在工作上所受的愁所受的苦得以滌除紓解,下山時才能再次激發鬥志,啟發智慧繼續面對社會及工作殘酷的挑戰。曲棍球及百岳登山,鋪陳了我人生中最重要的生命之旅,也找到了真正的自己。

出發前,一如往常的,我擬好南湖中央尖的行程計畫,採買了糧食,隊友一個是不常登山的同班同學,一個是不擅長負重的女孩,所以我只能認命地把大部分的裝備糧食塞進自己的橫式大背包中,小部份分給了同學,剩下的給李鈴玲,快樂的出發了,歡喜做,甘願受,不是嗎?在台中火車站前公路局站坐上中午往梨山的班車。更早以前是每天早上七點唯一一趟開往花蓮的班車,有金馬號的,有直達車的,沒坐上車子就只能等明天了。有一次我去屏風山,晚了約五分鐘到達,車子早開走了,我狠了心坐上計程車在後面拼命追,還好在豐原站追上了,後來我算了算,在逢甲就讀期間,這條路線,我至少去了二十趟,算得上是我的〔造咖〕(台語發音)是也﹗當年的中橫,經常作局部的道路拓寬改善,所以青山山莊附近就有一個管制站,921大地震震毀了這條道路,迄今我仍未進入受損後東勢至梨山的路段,約民國65年我當領隊帶了救國團舉辦的一團約百人的中橫健行隊,一直走到天祥出去,所以對這條路線懷念特別多。

四個小時後班車到達了梨山,我們在和平國小梨山分校借住了一晚,水果攤不多,因為班車走了以後街道就空無一人,自行前來的則是絕無僅有,但有一些退休榮民開的野雞車拉客,梨山賓館也冷冷清清的,它宮殿式的建築,對我們這些到處安寨紮營、隨遇而安的登山客來說,是美麗奢侈的夢。

翌日我們三個搭上梨山開往宜蘭的第一班車,在思源啞口下了車,再回走到710林道的入口,當年只有730林道入口有林務局檢查哨,這裡沒有,可以長驅直入,這對習慣爬黑山的我是個恩典,但早上天氣就已陰沉不定,我不禁暗皺著眉頭,但既來之則安之,整裝後開拔。當年林道平坦好走,到處都在造林,710先730一步,兩旁密植了尚未茁壯的小樹。

信步花了兩個小時多來到6.7K登山口,我一眼就看到前方有座廢棄工寮,下回有機會再到那裏去瞧瞧(南湖中雪行程,就真的住那兒)。才準備要上登,昏沉暗黑的雲霧中飄下了寒雨,才剛要開始,南湖就擺壞臉色給我們下馬威,很傷山上孩子的心。我招呼隊員穿上雨衣褲,我也穿戴大型披風式雨衣,這種雨就想把我們趕回去,門都沒有!我在內心吶喊著!明知山有虎,偏向虎山行,不是猛龍不過江,一向就是我登山堅定的信念,我會護佑我的隊員努力的前行,除非我背不動,走不動,但這種事迄今似乎從沒發生過。

所以我握緊了拳頭,毅然出發向上啟登,山徑一路蜿蜒而上,高山長程縱走的第一天早上一向都是最累人的,因為背最重,也幾乎要爬升最高。三人中我雖然背最重,但走一陣子就會停下來等落後的隊員,順便卸下背包,讓肩及腰休息一下,也好讓疲憊的靈魂跟上(背帆布橫式大背包很費腰力),如果我跟他們一起走,背包的重力會把我壓垮(意思是說比如我背三十公斤,我迅速上爬走了十分鐘,放下背包休息約三分鐘等隊員來到,我若跟他們亦步亦趨,我要背三十公斤連走十三分鐘,還不能休息,所以幾天下來我會累垮,當然照我的方式走這要體能夠,也要路況許可),雨霧中奮力的向上了一小時 ,來到稜線松針林地緩坡,看起很像小型的防火林道,兩位隊員癱坐在路上,又濕又冷又累,一直哀哀叫,我是第一次來的山上孩子,拿出相機到處好奇的東張西望。

此時整個中橫宜蘭支線都被厚重的雲海覆蓋,對面的雪山山脈則漂浮在雲海之上,但所有雪山山脈山頂又被另一層更高的密雲籠罩,雙層合圍之下,原來只是露些空間讓我們喘口氣。天地渾屯一片,我們不知從哪來的,更不知要投向雲深不知處的何方去,正是,來無所來,去無所去,無生無滅,非過現未來,我鼓勵隊員,要站起來,要奮力的繼續前進,他們若不走,我也沒輒,登山不是逞強鬥勝或單打獨鬥,是群體山行者的心路歷程。所以我們背上背包,沿著稜線緩上,我想起了當年玄奘大師寧向西天一步死,也不願向東一步活的的悲願,我當然比不上前哲的千萬分之一,但帶了兩個沒長程縱走經驗的隊員,要投向學長們發生山難的山區,尤其是天地含威,風雨肅殺的天候,更讓人戒慎恐懼,只能步步為營,向前一步是活,即使是退一步,也要是活!所以在淒風苦雨中,我們終於踏上了多加屯山,但那只是個不起眼的地標,環顧煙雨兩茫茫,這滋味怎是一個愁字了得!但山就在前面,路就在眼前,說好說歹,我也要力勸鼓勵兩位隊員繼續堅強的走下去。

還好,翻越多加屯後,下坡的多,爬坡的少,背負重量輕鬆了許多,但冷雨下、高密箭竹林中潑灑下的水珠,早就濕透我們以為登山可以耐磨的牛仔褲,陣陣寒意一路從雨衣從牛仔褲從肌膚中寒顫到心靈深處,一旦受寒了,路,就變得無盡的遙遠,冷,就變得椎心的苦痛,而且才只是第一天,我更要加上重裝的折磨,還要若無其事的鼓舞士氣。從來,我的字典裡沒有叫做怕的,我強悍的領隊風格,一向會安了隊員的心,所以不管遭遇任何天氣突變,我處變不驚不怕,他們就從不知為何要怕,所以我們繼續往前突進,一路下降到木杆鞍部,再往上爬上一個小山丘,又下降了一小鞍,我們就離開主線,往右下走了幾分鐘,一棟和奇萊山區一模一樣多角形鋁製的山屋出現在密林中,終於我們來到了雲稜山屋,這對疲累受凍的我們不啻是個救星,火速進去換上乾淨暖和的衣褲,我繼續下切到箭竹林中去取水回來造飯,當一切就緒,當我們四平八穩的躺在避風乾燥且平坦地上的溫暖睡袋裡,心滿意足的吹熄了照明蠟燭,互道晚安,明天的事明天再來煩惱吧!

次日天明,今天預定要推進到南湖圈谷,要爬升約一千公尺高,算是場硬仗,兩位隊員的體能狀況令人擔憂,陰霾的天氣仍使人發愁。因此換穿上昨天濕冷的衣褲鞋襪,我背負的東西最多,所以收拾東西的時間也最長,因此告訴兩位隊員,你們先走吧!我會追上你們的,因他們行走速度緩慢,這樣可以節省些時間,當時我是這樣的認為的。他們走後留下一屋闇黑的寂靜,我悉索的收拾東西,以對抗令人窒息的黑暗沉默,然後趕快背上背包,像有鬼在後面追我似的,一溜煙衝回稜線,再向右轉,要繼續未竟的行程。走著走著,我突然詫異起來,那兩位隊員體能不好,我則是萬里一等一的登山戰將,怎我走了好一陣子了都追不到人,莫非他們吃了大力丸不成,我忍不住向虛空大喊了一聲—喔咦!想確定我同伴的下落,冷不防對面小山頭傳來了虛弱的回應,可是不對啊!方向怎差了一百八十度!天哪!原來他們往回走去了,我幾乎是要氣炸肚皮,用盡聲音呼喊要他們立即停止前進,然後放下背包氣沖沖地跑步往下走,先來到往雲稜山屋的叉路口,繼續往上衝上坡,經過好一陣子才又看到這兩位天兵隊員癱坐在路上,我已氣到不知要怎麼罵人了,其實我內心要說的是,我都已揹負百分之七十的裝備糧食了還要按怎,就只一條明確山路,向左轉跟向右轉都分不清楚,豬八戒是怎麼死的,是笨死的!當時臉色臉青的我卻是一句話也不吭聲,看到我同學的背包放在地上,我迅速的背上肩,立刻往回走,兩個闖了禍的人面面相覷,只好乖乖地跟在我後面行進。又浪費了好一陣時間,三人才又集結在我剛放下背包的地方,原本我想節省時間的,希望早出發早點到達營地,這一折騰,時間力氣浪費更多,我越想越嘔,怒氣沒地方發火,只能繼續領路向上前行而去(一直到行程的最後一天,我的同學才坦白告訴我,其實他們走錯路往回走,等我到達的時候是想告訴我他們不走了想撤退,因為又冷又累,沒想到話都還沒出口,他的背包就被我搶走了,只好試著繼續走看看,沒想到這一試,幾乎走完了全程,可見意志力凌駕在體力之上,他如此下結論)。

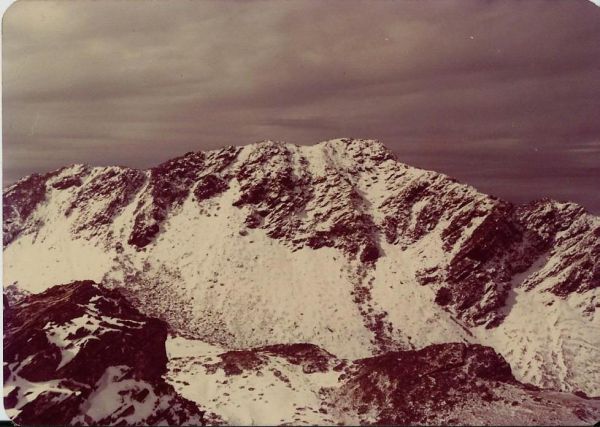

原始喬木森林下的高密箭竹林中,我們默然緩步的向上攀登,這回我嚴格看管我的夥伴,不再讓他們離開我的視線。辛苦上行了兩個小時,走著走著,我發覺瀰漫的雲霧似乎有消散的跡象,這是讓人振奮的消息。終於我們突破了森林的包圍,更突出了濃濃雲霧之上,視覺突然一片的豁然開朗,原來我們是爬到雲層的上方去了,眼前的南湖中央尖更顯示了它帝王將相般睥睨四海的山容,但還是有些不對勁,為何山頭有層白白的東西,定睛一看,原來是下雪了,從南湖北山以上,都覆蓋了皚皚白雪,昨天一整天我們飽受寒雨的侵襲,上頭卻是在下雪。我一則喜一則憂,喜的是天氣好轉又有雪景可以欣賞,憂的是我只帶了一隻冰斧,能確保我們這支雜牌隊伍走完剛下完雪的南湖中央尖嗎?那就騎驢子看唱本—走著瞧吧﹗

審馬陣是南湖群峰的前衛峰巒,不起眼的小山丘,卻是植被景觀的分界點,也是心情的轉捩點,我們從喬木深密的濕冷森林中辛苦的爬到這裡,以上則是寬闊短箭竹的大草原緩坡,可以歡欣的遍覽雪山山塊等百岳名山,朗朗乾坤下,我們早已把早上走錯路的不快拋在腦後,興高采烈的登上我們此行第一個收穫—審馬陣山,雀躍的到處東張西望,品頭論足一番,再心滿意足的離去。

終於,我有了機會走在兩位隊員之後,因為我要借助他們身影,拍攝他們行走投向南湖北山的彼方,暖和陽光照耀在身上,身心無不舒坦,只是這兩個呆瓜還一直穿著雨衣褲不放,也許被嚇著的心靈似乎仍停留在昨天苦難的折磨中。箭竹草坡一路迤邐緩上,藍天白雲下,我們享受難得風光明媚的草原景致,南湖北山、北峰一條白被的雪帶橫批在眼前,交織成一幅詭異且奇特的景色,我注意到左下方不遠處有座工寮,原來那是審馬陣山屋,我記在資料裡日後也許有用(果然不到一年,我率隊參加百岳夫妻檔顏振國跟李九柑在南湖大山的登山結婚,就住在這個山屋裡)。一小時後,我們又輕易的收割了第二個收穫—南湖北山,它是宜蘭大同、南澳鄉跟台中和平鄉的交會點,也是大濁水溪、蘭陽溪跟大甲溪三條台灣主要河川的發祥地與分水嶺,地理位置十分重要,但地形平緩,毫不起眼,反而數個巒峰迭起的五岩峰—南湖北峰虎視眈眈於上於後。我們在雪線上先是沿著稜線快樂的行走,再小心翼翼的沿著巉岩猿攀,因為才剛下了一場初雪,我們更要確保每個踏足點的安全,奮鬥了一個多小時後登上北峰,眼前豁然開朗,又是一番截然不同的景象。

站在北峰峰頂,可以清楚的看見南湖上下圈谷特殊的地形跟景致,只見由主峰、東峰,東北峰與北峰所合圍而成的超級大圈谷被一條南北走向的小丘稜分界成上下兩處,這是億萬年來天然的冰河遺跡,不假方便,渾然天成,在冰雪的襯托下地形更顯得絕美,撼人心弦!這是台灣高山絕無僅有的瑰寶,我們不僅看傻了眼,也忘情地手舞足蹈,振臂狂嘯了起來,南湖!我們終於來了!終於你肯接納我們這些虔敬山上的孩子的朝聖,不再冰冷的拒人千里之外。笑鬧了好一陣子,兩位隊員先沿著直洩兩百公尺標高的碎石坡山溝下去圈谷,我則拿起相機試圖連拍,想捕捉這絕勝雋美讓人目眩神迷的周遭高山雪地奇觀。

最後我收拾好相機,沿著山溝飛快而下,碎石坡上積有殘雪,要直線陡下不免讓人躊躇恐懼,其實只要保持側身及重心,在不滑倒的前提下反而是像溜滑梯般的快速刺激,上下海拔兩百公尺的高度,不一會兒就被我溜到了谷底,也追上了我前方的隊員。放下背包後我到處勘查,想找塊近水源、平坦又沒積雪的地方卻是不可得,在這化外之地到處都是白雪,我怕冷可不想睡在在雪地上,只好拿出開山刀砍劈了一堆箭竹,鋪在雪地上再搭起複式帳,聊表安慰自己罷了!

營地旁有條涓涓小溪,溪水冷冽甘醇,終年不斷,南湖大山龐大帝王般山軀偉岸傲立在旁,我們就是前來都城朝聖的子民,下圈谷一年四季都有風情萬種不同的景致,從春末夏初開始,到處綻放各式各樣花朵,爭奇鬥艷,熱情熱烈迎接登山客的拜訪,成了色彩繽紛的圈谷花園,但此時白雪粉妝,只剩玉山圓柏歷經千百年風霜滄桑的軀幹枝椏奮力伸向蒼宆,這一大片亙古以來的樹靈老而彌堅,每顆的造型迥然各異,像是群魔亂舞,或者龍飛在天,隨著不同登山者感性豐富的想像力自己去定義,但經歷一整天的行走奔波,我是累了,再也沒力氣去找乾木柴回來取火,諾大圈谷不久就被黑暗籠罩吞噬,天地一片靜寂,在這廣寒天宮,何似在人間?天威之下我們噤不敢出聲,乖乖的溜進營帳內睡覺,晚安,南湖!即將得償宿願了希望夜裡會有甜蜜的夢,夢裡無怨,不悔。

早起早出發早點回到營地休息,是我登山奉行的不二法門,所以當兩位隊員還躲在溫暖的睡袋時,我已鑽出營帳,在雪地上在冰凍如刀割的凌晨準備早餐,破曉時分,我們就已出發,繼續踏上征途,今天輕裝要連闖三關,所以從下圈谷往主峰鞍部方向踏雪而行,還好,只是今年的第一場初雪,雪的厚度不致影響行進速度,約二十分鐘後,我的同學要求脫隊,他想從主峰山頂下的一條山溝直攻上去,山溝早成了雪溝,即使當年我藝高膽大對這種險峻路線會躍躍欲試,但身旁多個女的是不會去冒這樣的險,所以我把唯一的冰斧交給同學,再三叮嚀要小心行走,切莫逞強,我則繼續帶領鈴玲沿著傳統路線向上推進,再二十分鐘後我們踏上了主峰鞍部,這也是往東峰的三叉路,繼續向西南繞行南湖山軀的尾端,就遇上了往南峰的岔路口,每個分岔路我都要仔細詳端,萬一明天濃雲密佈,還要能分別該前進的方向,隊員一般都是跟著走,領隊則要眼觀四面,耳聽八方,專注周遭一切動靜,尤其厚雪掩蓋了登山路徑,如何踏上正確的路線,是個不容閃失的嚴肅課題。

然後我們離去主要路線,開始在大岩石堆中攀爬、跳躍前進,最後行走一段平坦的脊頂,基點在一座測量木架之下,終於我們登上了標高3742公尺的中央山脈第三高峰,當然我的同學已是早我們一步等在山頭,可是他卻是一幅蒼白的臉,我問他發生什麼事了,他驚恐的說了經過,原來他奮力沿雪溝攀登而上,坡度夠陡,但雪也夠厚夠硬,在冰斧的借助之下尚能順利前進,就在近峰頂的地方,因為昨天的好天氣,所以有一些岩石上的冰雪融解成水,水又流經過岩石表面,但還來不及蒸發乾燥,一夜的酷寒氣溫又降到零度以下,所以岩石表面的水結凍成一層透明且滑溜無比的薄冰,我的同學誤以為只是普通岩石,這一踩下去當然滑倒,問題他是在七八十度陡坡的雪壁上,若因此摔落,至少要跌落兩百公尺深,不死就是重傷,沒有別的路,死裡逃生的表情就告訴了我一切。

不經一事,不長一智,但是台灣高山雪期畢竟不常,遇上的概率不多,但我的登山生涯卻是有幸不幸的遇上很多次,每次都是驚悚萬分的過程,不是嗎?下文要續寫的中雪、大雪,同樣的步步驚魂……….

那些年我在台灣不同高山山頂上常看到這些測量木架,我知道這是聯勤測量總隊用的,從日據時代埋設了三角點,數十年忽焉已過,時代越進步,測量儀器越精準,當然國土就會重新測量,只是,我從沒在山上遇上這些辛苦工作的軍人,我們上山是玩樂的性質多,他們上山是披荊斬棘、風餐露宿,只為了等待彼此山頭的測量架架上儀器,那瞬間的交會。

山頂上還有一個大型的醫藥箱,我不想好奇的去打開瞧瞧,畢竟下雪了還能登上此行最高峰,雖然寒風刺骨,但心情是振奮雀躍的,我想了辦法架好相機,歡喜的自拍了三人合照,南湖是雄霸一方的山岳盟主,自然展望是一等一的,細數周遭簇擁的百岳名山,挑兵點將,自是登山一大快事!可是我更加凝眸遠眺南邊那尖銳刺天的戰將—中央尖山,平時想攻頂已夠累人的了,這回加上寒雪護衛,雪,白的佈滿整條主要的山溝,到時候要怎麼爬上去我已不敢去想像,未來心不可得,還是把專注力迎向今日的戰鬥吧!

我們一路退回到主峰鞍部,到東峰鞍部前是一大片平坦砂礫地,但也被白雪覆蓋,

所以我們三人興高采烈玩起雪來了,山的的孩子的嬉笑怒罵聲迴響在曠無一人的高原中,我們擺了一些在雪地行走的姿勢拍照,底片只有兩卷七十二張不能多照些,但這已是人生難得的高山體驗。東峰的鞍部,是條十字路口,向右下往大濁水南溪,向左轉往上圈谷,我們則是直上仰攻東峰,東峰全山是由灰黑色的板岩構成,越接近山頂其板岩層風化侵蝕更嚴重,一腳踏下去岩屑裂解滑溜,只好快步的攻擊衝上山頭,還好頂端是些較大塊較厚的板塊,但也無啥立錐之地,一座不鏽鋼基點孤伶伶矗立在絕頂,由此眺望南湖大山,是座橫屏狀的龐大山體,身穿白雪華麗的衣裳,是凛然不可侵犯的九五帝王之尊,很難相信我們剛從那兒頂禮朝聖過來。

極目向西南方眺望,不見馬比杉山使人愁,原因是被南湖大山東南峰一大座宛如初開蓮花般的白色石灰岩峰給擋住了,所以我們溜下了東峰,離開了板岩碎屑,沿著稜線,一頭鑽進上下起伏岩盤密林當中,哪知一路上林木礙手絆腳,苦不堪言,任誰行進到此,都只能渾身解數的攀爬,左躲右閃前進,我心中叫苦不迭,這萬一天氣突變,會成為取人生死的絆人索,但自從殺進南湖圈谷,我們就沒有撤退的餘地,我帶領的三人小兵大將,仍是闖將,即將將闖。奮力在密林中左衝右突拚纏了九十分鐘,我們突進到一處岩壁下,原來這是鼎鼎大名的陶塞峰,這座蒼白的石塔岩峰,有如石筍般的突向蒼穹,像極了希臘千百年斑駁古神的臉龐,永遠護佑著這片神聖大地,當年我這見岩壁就想攀爬的年輕氣盛小子,到這卻是震攝於如此氛圍,不敢造次,悄悄的從底座下溜過去,再繼續密林中奮戰了兩個小時,終於我們脫離重重包圍,翻越到箭竹短草原坡的大地,已接上大濁水南溪的來路,隔著一個低鞍,對面就是淺草如茵的馬比杉山,雖地處偏遠,宛如沉靜嬌美的姑娘,等待著殷勤山行者的拜訪。

如此漫長的奔走,就是為了一親它的芳澤,所以我們又花了一個小時才登上這座全台百岳的極東山峰,在基點的附近,我一眼就看到一張大陸的傳單,如此人煙罕至的山區會有這種東西,我是滿心詫異,因為幾年前台中居仁國中合歡山離奇事件讓登山者人心惶惶,連山區有隱藏共諜基地的說法都出籠,我環顧四週看了又看,算了,還是回到現實吧!

回首來時路則是恨天高,南湖大山也被東南峰擋住,但可以看出來那幾乎是遠在天邊,想回去則要爬升的多,我是主帥,不能說喪氣的話,夥伴們也似乎適應了長程縱走的艱辛,於是我若無其事的說回去吧!我們先退回鞍部的岔路口,轉走大濁水南溪底,陶塞峰奇特的造型仍在頭頂上忽隱忽現,我忍不住又多拍了兩張。從來的地方來,回到去的地方去,無論下的多遠多低,仍需要一步一腳印歸去,我們奮力的衝上東峰的鞍部,再直走上圈谷的路,上圈谷比下圈谷大得多,但沒水是一大敗筆,我們歸心似箭,取了小山溝準備切回下圈谷時,我突然察覺了有些不對勁。

原本諾大南湖山區空蕩蕩就只我們三個,但我聽到了有人聲,啥!另外有人來!我高興的三步做兩步衝了回去,竟然真的遇見了聯勤測量總隊的官兵,外加兩位背負搬運的原住民,結果當然是有如他鄉遇故知般的熱絡,他們明天要上南湖大山去測量,一陣寒暄之後,各自回營,天寒地凍之下,我看到原住民朋友在烤火,一件簡單運動夾克之外,身上就只披了一塊一公尺見方毛線織的布料,他們竟然連睡袋都沒有就上來了,即使是鐵打的身體也是凍的直打哆嗦,所以他們整夜都在烤火,以抵擋這沁人心脾的寒意。

翌日續行,互道珍重再見,殷殷回首,我看到了原住民朋友趕快把他們的帳篷移到我們有舖箭竹的營地上,鳩佔雀巢,果真是識時務者為俊傑。追逐雪地上昨天我們走過的足跡來到了主南岔路口,我朝向下圈谷大叫了一聲,別了!朋友!相逢自是有緣,要離去熟悉的圈谷,內心還真有悵然若失的離愁。由此下切了一段碎石坡,一頭又鑽進了高大圓柏林中,隨著輕快的腳步,無意中就路過南湖池的廢棄山屋,我開始提高了警覺,因為我不知道幾年前學長們是在哪走失的,寬闊的樹林中要仔細追蹤路跡,天氣仍不錯,這是值得寬心的。我們像森林中的精靈一樣遊走,終於在大亂石堆中開始上登,人們常說人心不同,各如其面,這些巨石也像人一樣各具姿態,既然沒景色可看,我就改欣賞石頭造型吧。

上切了兩段大亂石陣,我們來到南峰下,放下了大背包,兩三下,就上到了南峰山頂,我一眼就看到距離南峰水平距離七百公尺遠的巴巴山,這也是台灣百岳中,距離最近的兩個山峰,左邊崩壁一瀉千里,看似驚人,但只要小心就不難通過,上上下下好多小山丘的起伏,一小時後登上了巴巴山,由此回望南峰,像隻盤捲朝天吐舌的兇猛蛇頭,崩稜的石片在陽光照射下熠熠發光,更像極了蛇的鱗片,不得不讓人讚嘆造物者的神奇,拍登頂照時我的同學已累翻了在烈日下睡大覺,這裡也最接近如劍刺天的中央尖山,我仔細的看了又看,它凌厲崢嶸的戰袍,有一條一千公尺恨天高的雪溝,擺明了生人勿進,即使我有冰斧的輔助可以殺奔絕頂,我那兩位夥伴是絕對上不去了,這樣的登頂又有何意義呢?但一趟的旅程如此艱辛漫長遙遠,錯過了這一回,還要等到何年何月何日才能再來呢?我的內心不斷的天人交戰,但雪況實在是太厚了,我不想隻身涉險,嘆了口氣,還是等下回吧。

原路退回到放背包處,右繞下到一片寬廣淺箭竹草原中,我繃緊了神經,到處找尋下溪底的路,終於找到了,才放下心中的石頭,內心仍免不了嘀咕猜疑著,莫非學長是在這迷失的?由這要急降一千公尺高下到中央尖溪,時間要兩個多小時,重裝下的膝蓋是有得受了,果然真的是下到腿軟,老早就聽到中央尖溪的溪水奔流聲了,但任憑你努力下坡、用力下坡,不到就是不到,真令人氣結!重裝下的大背包是越來越沉重了,只能用意志力去戰勝肉體的苦痛,下到最後面越累但也越不想停,因為誰都想早點下到溪底的工寮然後四平八穩的躺在床上,此時人們卑微的願望就只剩這樣,畢竟苦難終究會過去的,見到了溪邊的最後香菇寮,我快步的衝了進去,趕快放下背包,我的媽呀!我的肩膀………..

香菇寮,是早期南山村原住民在這流域沿線用來種香菇的休憩所,後來這路線被岳界拿來縱走南湖中央尖,從南湖溪到中央尖溪一共有三座香菇寮,提供了緊急住宿避難場所,因為棄攻了中央尖所以心情輕鬆了許多,工寮內暗黑潮濕,但在深山裡能有這樣遮風避雨的地方就已偷笑了別奢求太多,工寮在溪邊,盈耳都是溪水的嘻鬧聲,從昨夜完全靜寂的圈谷到今天整夜的喧嘩,還真的不好適應,夜未眠,也難眠。

終於到了要歸去塵緣的日子,有些不捨,百味雜陳的,既留戀山居生活的空靈,又懷念平地的種種,真的是剪不斷,理還亂,是離愁,別是一番滋味在心頭!溯溪沒明顯的路,所以一定要等到天明看得清楚四週後才能出發,踏上歸途才沒多久就遇上了難題,原來是沿溪要走的路忽左忽右,原本我要跟我同學猜拳,輸的人必須把人跟背包背過河,這樣就省去脫鞋的麻煩,我同學不肯,所以我就脫了鞋襪赤腳過河再穿上去,這樣經過了幾次,煩不勝煩,乾脆就把登山鞋往溪水一踩,這樣樂得輕鬆,事實上證明這樣是對的,因為兩個小時的沿著溪邊行走就這樣跳過來跳過去,也就是說路線哪邊好走就往那邊去,還好溪水不深,兩岸風光明媚,走起來輕鬆愉快,我忍不住唱起了西洋老歌—五百里路,歌詞意思是說離鄉的遊子終於要搭火車回家了,經過五百里路近鄉情怯的心路歷程,唱完了我忍不住要繼續唱另一首老歌—I wanna go home,I wanna go home,都還沒繼續唱下去,冷不防跟在我屁股後面的李鈴玲回了一句,me too,真是的!會出聲就好,代表沒事,我們也來到了第二香菇寮。

稍事休息後,從這就要脫離中央尖溪,爬升約五百公尺高翻越一大山巒再下降到南湖溪,一路上習慣了下坡的步調,突然要爬升是件苦差事(四十年後我又去了第二趟,在這裡更是爬到虛累累),這一上一下又花去兩個多小時時間才又來到溪邊,南湖溪景致比中央尖溪更柔媚秀麗,一座工寮也在岸邊,那是第一香菇寮,可惜我們沒福分在此住宿停留,沿著小山溝爬升了三百公尺高到了木杆鞍部,再繼續爬升了四百公尺高回到了多加屯山,再一路下降八百公尺回到台七甲省道,重回了人世間,最終的結果是,沒上也沒下,沒來也沒去,善哉善哉!妙矣!